在“双碳”目标与乡村振兴战略深度融合的背景下,光伏产业与乡村经济的协同发展成为破解县域发展难题的关键课题。近日,实践团深入湖南省衡山县,先后走访县乡村振兴局、发改委及当地光伏企业,探寻光伏产业赋能乡村振兴的现实路径与深层挑战。

产业融合与光伏初探的双向求索

实践团首站抵达衡山县乡村振兴局,负责人详细介绍了当地“产业筑基、融合赋能”的振兴图景。依托特色农业资源,衡山已构建起以水果、茶叶、优质稻种植为核心的第一产业体系,并通过精深加工延伸产业链条,推动“农业+加工”的第二产业升级,形成“生产+加工+销售”的闭环。光伏产业扮演着独特角色,当地探索的“农光互补”模式,在光伏板下种植耐阴作物,土地利用率倍增;6个村级光伏集体经济项目凭借财政补贴落地生根,成为村集体增收的新引擎。但发展背后,挑战渐显:如何确保光伏收益切实惠及农户、带动本地就业,如何规范土地流转秩序、完善订单帮扶机制,仍是亟待破解的命题。

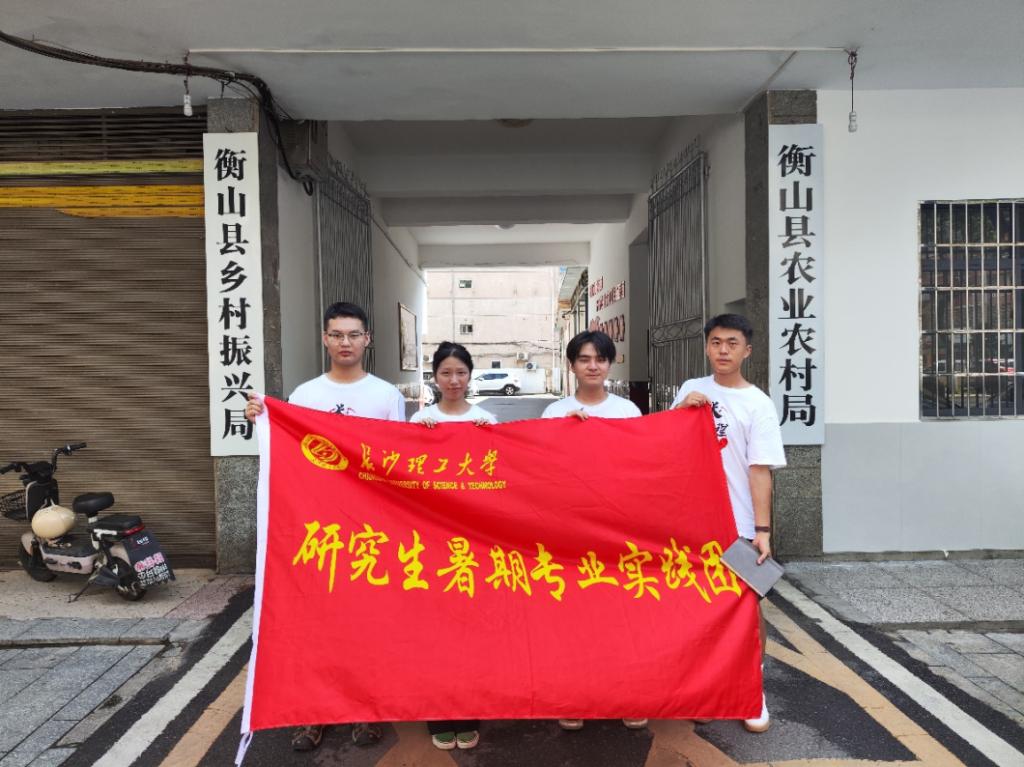

(实践团到访衡山县乡村振兴局)

政策驱动下的光伏发展瓶颈

在衡山县发改委,实践团了解到当地正积极响应国家“双碳”政策,全力推动光伏产业扩容。但政策热忱遭遇现实制约:生态红线划定导致可用于光伏建设的土地资源锐减,而衡山年均光照时间较短的自然条件,进一步影响光伏项目的发电效率与经济性。“不是不愿干,是土地和光照‘卡脖子’。”负责人坦言,破解资源约束与生态保护的矛盾,成为光伏产业突围的前提。

(发改委相关部门人员讲解当地光伏发展现状)

技术成熟与认知壁垒的博弈

实践团最后走访了当地光伏企业,负责人的分享勾勒出产业发展的另一重图景:在政府政策加持下,光伏技术已日趋成熟,大型企业的光伏设备稳定性与发电效率均达行业前列,“农光互补”、“屋顶光伏”等模式的经济效益初显。但部分村民对光伏政策不了解、对企业缺乏信任,甚至拒绝参与项目。为此,企业组建宣传队,定期进村入户普及光伏知识、解读补贴政策,用实地案例消解疑虑——“让村民亲眼看到板下的作物长得好、电表上的收益在增加,比什么都管用。”

(光伏企业负责人讲解当地光伏产业现状)

根据调研情况,为推动衡山县光伏产业与乡村振兴协同发展,需从三方面着手:一是优化收益分配与土地流转,建立“企业+村集体+农户”分配机制,规范土地流转合同,完善订单帮扶;二是破解资源与自然条件限制,在生态红线外挖掘闲置资源,引进适配光照的技术设备,探索“光伏+储能”模式;三是加强宣传与信任建设,联合多方宣传光伏政策,鼓励村民参与监督,消除认知壁垒。以上措施有望实现绿色发展与乡村繁荣双赢。

(文/李笑辰 图/王博 一审/谢喆 二审/张晓烽 三审/王明彦)